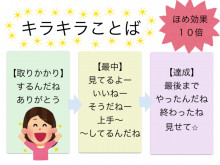

”いいこと”は何回も何回も伝える

いいこと、達成したこと、楽しかったこと、嬉しかったことは、忘れてしまう。

一方で、叱られたこと、友達からこんなことを言われた、やられたということは、いつまでもよく覚えている。

…というアンバランスな発達の子どもがいます。

そういう子は、1つ失敗すると、

「いつもそうなんだから」と、これまでの過去の失敗もおまけについてきて叱られます。

せっかくやっても「いつもそうしてくれたらいいのに」と、おまけに未来の失敗までついてきます。

このことばって、未来もあなたはどうせ失敗するでしょう、という予言のようなものです。

そうすると、ほめる言葉は一つじゃ足りなくなります。

例えばこういう計算です。

過去の失敗100個+今の失敗1個+未来の失敗100個=201個

ほめる言葉1個<失敗201個

ということになります。

マイナス思考になって当たり前ですよね。

私も家族についつい言ってしまいます。

そんなとき、自分に「今日もよく働いているね、ありがとうありがとうありがとう」と伝えます。

反省よりも、心優しく穏やかになれます。

ついつい、反省しなければ!とマイナス思考に、大人はなりがちです。

実は、お母さん、お父さんも、子どもに関わる先生も、大人もみんなそうだな、と感じます。

ママ、パパ、先生の良いところをお伝えしても、それでモチベーションを上げるのは一瞬、そのときだけ。

「やっぱり、私はうまく子どもと関われていない」

「子どもに十分なものを提供できていない」

という強い信念を持っていることが多いです。

こうやって上手にお子さんと関わっていますね、

ママのこういう関わりのおかげで集中して取り組む時間が伸びましたね

とお伝えすると、

そのときは喜んでも、あっという間に、こういうことがダメで、あれがダメで、とマイナス思考になります。

それいいですね!とお伝えしたのに、次のときにお会いすると、あれ? 同じお話をされている?ということがあります。

1回の成功を繰り返し繰り返し、ママは努力家ですね、このやり方いいですね、と伝えます。

私たちは、これをついつい忘れて、原因探しをしてしまいます。

何回も何回も繰り返し言います。

ずいぶんこうやって伸びましたよ

こういうところがママは上手ですね

先生は日々こういう配慮をしていますね

何回も何回も。

何回も何回も。

何回も何回も。

それぐらい、自分を罰すること、~しなければと強く思い込む文化が、私たちを支配しています。

自分を追い込む気持ち、子どもを伸ばさなければは、

「~させる」 外圧的な関わりになります。プラス思考

つまり自分に優しい人ですと、

子どもから距離を少しおいて、伸びたな~と味わえます。

子どもへのまなざしが、ほわんと柔らかくあたたかくなります。

ラーニング・シー

Learning Sea