リズム感と協調性・社会性〜集団のハーモニー〜

幼稚園や保育園では、歌ったり、手遊び歌やダンスをしています。

これをする学びは、みんなで一緒にすることの楽しみ、一つになる喜び、だと思うんです。

一緒に1つのものをつくることはまだ難しいけれど、

同じことをしている嬉しさ、同じことができる喜び、

平行遊びなんだと思います。

集団での調和、ハーモニーを心地よく感じる、ということです。

曲の中には、必ずサビがあり、リズムが取りやすいところです。

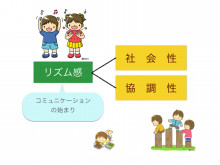

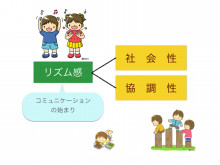

これは、社会性の始まりだと思うんです。

授業のユニバーサルデザインでも、理解を「そろえる」

同じところからみんなでスタートする という大切さを指摘しています。

ところが、リズムが取れないと、集団のハーモニーにのれないんですね。

テンポは合っているんだけど、一人だけリズムが違って、両手を叩いたり、ジャンプしたりする子がいるんですね。

それに本人は気づいていないこともあります。

一人で遊ぶことが多い子に、リズム感がとれない子がいます。

こうした子は、

誰かと一緒にすることの楽しみが体感覚としてとらえにくい

どうやったら人と合わせられるのかわからない

やってみるけど調和しない

ということがあるように感じます。

根っこは、0~3歳の間に抱っこされてリズムよく揺れる、という体験が少ないのかなと想像します。

これはパパやママが悪いわけではないんです。

感覚過敏があって、抱っこされると居心地悪い

抱っこしてまったりリラックスができない

ということがあったんだ(あるんだ)と思います。

社会性やコミュニケーションのはじまりは、パパやママとの抱っこ、二人でユラユラ一緒に揺れることなんですよね。

さて、じゃあもう間に合わないのか、っていうと、そういうわけではないです。

続きは明日に。

ラーニング・シー

Learning Sea

こうした子は、

誰かと一緒にすることの楽しみが体感覚としてとらえにくい

どうやったら人と合わせられるのかわからない

やってみるけど調和しない

ということがあるように感じます。

根っこは、0~3歳の間に抱っこされてリズムよく揺れる、という体験が少ないのかなと想像します。

これはパパやママが悪いわけではないんです。

感覚過敏があって、抱っこされると居心地悪い

抱っこしてまったりリラックスができない

ということがあったんだ(あるんだ)と思います。

社会性やコミュニケーションのはじまりは、パパやママとの抱っこ、二人でユラユラ一緒に揺れることなんですよね。

さて、じゃあもう間に合わないのか、っていうと、そういうわけではないです。

続きは明日に。

ラーニング・シー

Learning Sea

こうした子は、

誰かと一緒にすることの楽しみが体感覚としてとらえにくい

どうやったら人と合わせられるのかわからない

やってみるけど調和しない

ということがあるように感じます。

根っこは、0~3歳の間に抱っこされてリズムよく揺れる、という体験が少ないのかなと想像します。

これはパパやママが悪いわけではないんです。

感覚過敏があって、抱っこされると居心地悪い

抱っこしてまったりリラックスができない

ということがあったんだ(あるんだ)と思います。

社会性やコミュニケーションのはじまりは、パパやママとの抱っこ、二人でユラユラ一緒に揺れることなんですよね。

さて、じゃあもう間に合わないのか、っていうと、そういうわけではないです。

続きは明日に。

ラーニング・シー

Learning Sea

こうした子は、

誰かと一緒にすることの楽しみが体感覚としてとらえにくい

どうやったら人と合わせられるのかわからない

やってみるけど調和しない

ということがあるように感じます。

根っこは、0~3歳の間に抱っこされてリズムよく揺れる、という体験が少ないのかなと想像します。

これはパパやママが悪いわけではないんです。

感覚過敏があって、抱っこされると居心地悪い

抱っこしてまったりリラックスができない

ということがあったんだ(あるんだ)と思います。

社会性やコミュニケーションのはじまりは、パパやママとの抱っこ、二人でユラユラ一緒に揺れることなんですよね。

さて、じゃあもう間に合わないのか、っていうと、そういうわけではないです。

続きは明日に。

ラーニング・シー

Learning Sea